Ora le autorità carcerarie, la magistratura, la Ministra Cartabia, gli stessi giornalisti, la stessa CGIL “scoprono improvvisamente l’orrore”… Non sapevano nulla… sono innocenti…

Ora cercano di rattoppare, venendoci a raccontare la solita favola delle mele marce e dell’immagine “infangata” della polizia penitenziaria e delle nostre forze dell’ordine.

Ma i massacratori in divisa non sono mele marce, sono fascisti convinti, messi dallo stato dei padroni a “domare il bestiame” nelle carceri sovraffollate.

Coperti non solo dalla “destra” e dai Salvini, ma anche dai Landini, dalla falsa “sinistra”, quando anche media allineati al governo borghese, come repubblica, cominciano a parlare di un problema sistemico.

Se una crepa si è aperta al di là del muro di omertà, lo si deve ai detenuti e le detenute in lotta, che non hanno abbassato la testa ed hanno denunciato i pestaggi subiti.

Lo si deve alle compagne e ai compagni solidali, che sin da subito hanno capito e sostenuto le lotte dei detenuti e dei loro familiari e che perciò sono stati e continuano ad essere repressi come “nemici dello stato”.

VERITÀ SULLE STRAGI DI STATO NELLE CARCERI!

SVILUPPARE SOLIDARIETÀ PROLETARIA!

SUPPORTARE I DETENUTI E I LORO FAMILIARI!

Da Repubblica:

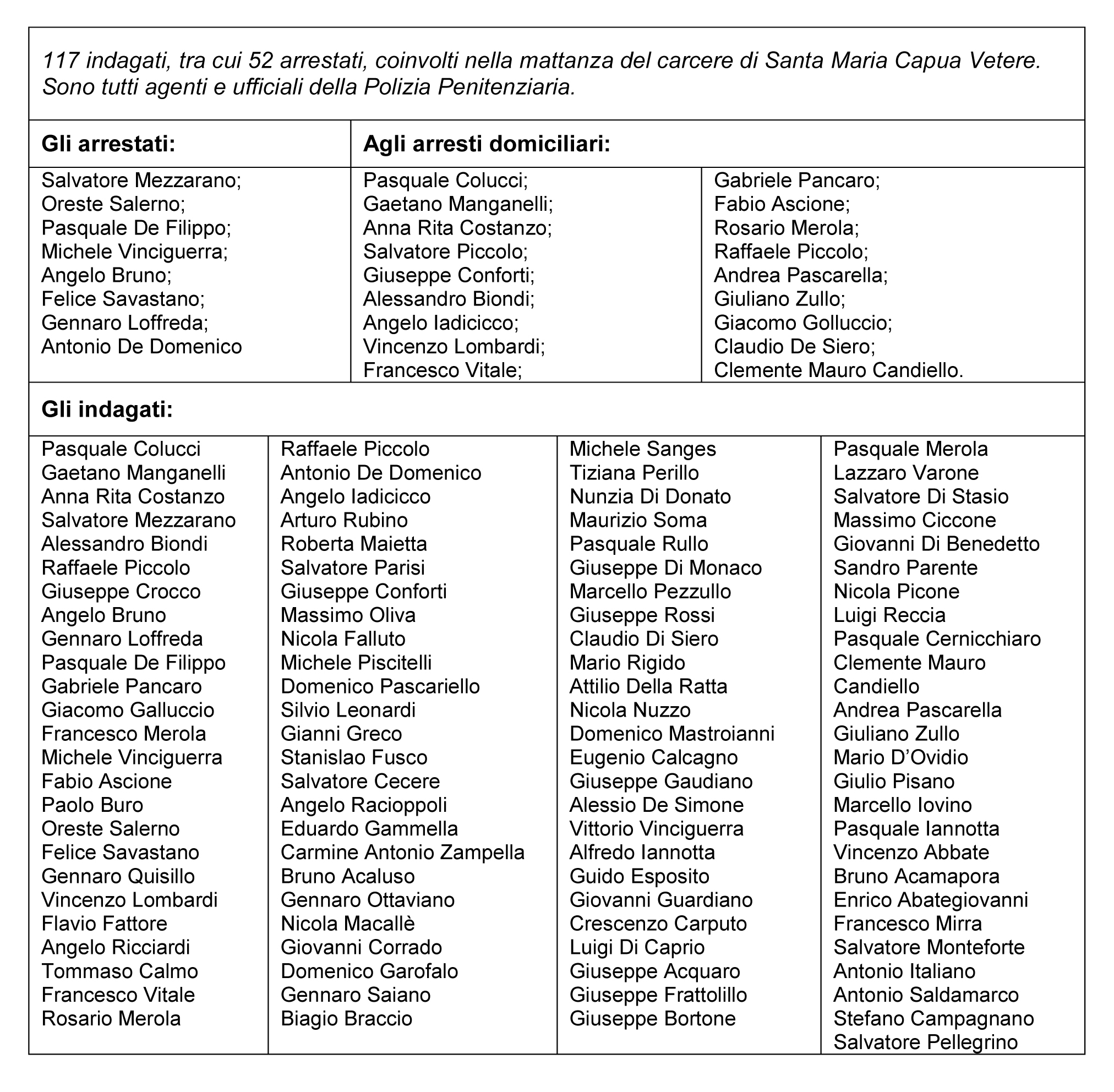

ROMA – Sedici inchieste per tortura, pestaggi e lesioni a carico di agenti della Penitenziaria documentano quanto sia pigra e frettolosa la teoria delle “poche mele marce”. E quanto siano fragili le gambe su cui poggia. A stare alle centinaia di denunce presentate dai detenuti di tutta Italia, infatti, “l’orribile mattanza” di Santa Maria Capua Vetere non è la follia di una giornata storta. Appare essere più un metodo. Replicabile e replicato. Spesso tollerato dalle gerarchie. Quindi, alla bisogna, sanguinosa strategia di contenimento e controllo della popolazione carceraria.

Allo stesso tempo, però, le sedici inchieste aperte negli ultimi due-tre anni testimoniano la difficoltà dei magistrati a individuare responsabilità e a ricostruire i fatti, quando essi avvengono all’interno delle mura di una prigione e si fanno scudo dell’omertà di tanti. A fronte di poche sentenze di condanna (è del 17 febbraio scorso quella di dieci poliziotti in servizio a San Gimignano, accusati di aver brutalizzato un tunisino), spuntano frettolose richieste di archiviazione (come a Modena), indagini senza indagati (sempre Modena), l’impossibilità di riconoscere chi ha alzato le mani o il manganello (Potenza), e torture derubricate a semplici percosse (Pavia), dunque materia per giudici di pace.

Prendiamo la notte di Melfi. Tra il 16 e il 17 marzo 2020, quando la rivolta innescata dalla paura del Covid pare ormai sedata al costo altissimo di 13 vite, dal penitenziario lucano trasferiscono 60 reclusi. Ecco alcuni passaggi dei loro racconti, così come figurano nei verbali consegnati ai pm: “Gli agenti ci hanno legato i polsi con fascette da elettricista, lungo il tragitto che ci portava al pullman ci urlavano di tenere la testa bassa, avevano formato un cordone umano e alcuni di loro ci colpivano con calci nel sedere e in altre parti del corpo”; “ho visto detenuti con la testa rotta e sanguinante, occhi tumefatti e nasi rotti”; “c’erano agenti incappucciati e altri col passamontagna”; “lungo il tragitto ho subito calci e colpi con un bastone”; “sono entrati nella cella e hanno pestato mio zio, che è cardiopatico e ha due stent”. Le testimonianze sono coerenti e convergenti. Leggendole, riparte il film di Santa Maria Capua Vetere. Eppure a maggio la procura potentina ha chiesto al Gip l’archiviazione, con la motivazione che anche laddove le violenze hanno avuto un riscontro sanitario, “le vittime non sono state in grado di riconoscere gli autori”.

All’archiviazione si è opposta l’avvocato Simona Filippi dell’associazione Antigone. “Quando agli atti finiscono anche i video delle telecamere di sorveglianza – osserva Filippi – le inchieste vanno avanti, come nei casi di San Gimignano, Torino e Monza. Senza i filmati è difficile abbattere il muro di omertà. Vediamo stringate richieste di archiviazioni che ci lasciano a dir poco perplessi: a Modena la procura in due paginette vorrebbe chiudere l’indagine sui nove morti della rivolta. Una evidente forzatura”.

Gli eventi del marzo scorso, quando scoppiarono ribellioni in 21 istituti, 107 agenti rimasero feriti e 13 detenuti sono deceduti, sono una ferita aperta per il nostro Paese. Dopo 15 mesi – riporta Repubblica – non una sola responsabilità è stata accertata. Le lettere dei compagni di cella, che a Rieti e a Modena hanno parlato di abusi e mancati soccorsi per chi durante i tafferugli aveva assaltato le farmacie imbottendosi di metadone e psicofarmaci, sono finite nel nulla.

Per le presunte violenze denunciate negli istituti Pagliarelli di Palermo, Milano Opera e Pavia le indagini sono in corso. A Firenze, invece, dieci agenti e due medici sono imputati per i pestaggi nel carcere di Sollicciano, il più selvaggio dei quali ai danni di un marocchino: il 27 aprile il gruppetto di secondini lo ha massacrato a calci e pugni nell’ufficio dell’ispettrice (anche lei imputata), lasciandolo a terra, nudo, con due costole rotte. “Ecco la fine di chi vuol fare il duro”, pare abbia gridato uno degli aguzzini.

Storie che sporcano l’immagine del Corpo della polizia penitenziaria e dei suoi 38 mila agenti. Chiamati ogni giorno a fare un lavoro complicato. E che, ovviamente, non sono tutti dei picchiatori. Ma quante mele marce bisogna ancora scoprire prima di capire che esiste un problema di sistema?

Santa Maria Capua Vetere non è un caso isolato: pestaggi sono stati denunciati da centinaia di detenuti in tutta Italia. Ma raramente si arriva ad accertare fatti e responsabilità. “C’è troppa omertà, indagini archiviate frettolosamente”

“Lo stato siamo noi” hanno urlato gli squadristi in divisa mentre picchiavano e torturavano i detenuti.

“Lo stato siamo noi” hanno urlato gli squadristi in divisa mentre picchiavano e torturavano i detenuti. In un lungo corridoio, agenti dell’intelligence israeliana stavano in piedi e applaudivano sarcastici mentre i carcerieri portavano Mays Abu Ghosh ammanettata in una cella per gli interrogatori militari, riferisce l’agenzia Anadolu.

In un lungo corridoio, agenti dell’intelligence israeliana stavano in piedi e applaudivano sarcastici mentre i carcerieri portavano Mays Abu Ghosh ammanettata in una cella per gli interrogatori militari, riferisce l’agenzia Anadolu. A Torino oggi pomeriggio, giovedì 1 luglio, spintoni e manganellate della Polizia sulla manifestazione del comitato Riapriamo il Maria Adelaide fuori dall’Assessorato alla Sanità della regione Piemonte. Il comitato che si batte contro tagli e privatizzazioni nella sanità e per la riapertura dell’ospedale del quartiere Aurora, chiuso 5 anni fa, aveva lanciato un presidio all’esterno dell’assessorato in corso Regina Margherita chiedendo un incontro con l’assessore leghista alla Salute anche per consegnare le migliaia di firme raccolte negli anni in favore della riapertura del presidio sanitario. L’assessore Icardi, però, non si è presentato. Al suo posto si sono presentati due tecnici.

A Torino oggi pomeriggio, giovedì 1 luglio, spintoni e manganellate della Polizia sulla manifestazione del comitato Riapriamo il Maria Adelaide fuori dall’Assessorato alla Sanità della regione Piemonte. Il comitato che si batte contro tagli e privatizzazioni nella sanità e per la riapertura dell’ospedale del quartiere Aurora, chiuso 5 anni fa, aveva lanciato un presidio all’esterno dell’assessorato in corso Regina Margherita chiedendo un incontro con l’assessore leghista alla Salute anche per consegnare le migliaia di firme raccolte negli anni in favore della riapertura del presidio sanitario. L’assessore Icardi, però, non si è presentato. Al suo posto si sono presentati due tecnici.