Riceviamo e pubblichiamo:

Riceviamo e pubblichiamo:

Un messaggio non recepito

È questa la percezione che abbiamo riguardo a quello che successe neanche un anno fa nelle carceri italiane. La percezione che, da un lato, in tanti non abbiano compreso il significato di quei giorni: delle urla sprigionate dai petti delle persone recluse, del piombo sparato a Modena contro i detenuti in rivolta. Dall’altro, che non sia stato compreso il significato del successivo coro dei media, secondo il quale i rivoltosi sarebbero stati pilotati da una regia esterna (anarchici o mafiosi) e le morti sarebbero avvenute per overdose, dopo l’assalto alle infermerie delle carceri.

A nostro parere è importante mettere a fuoco alcuni aspetti, perlopiù taciuti o messi in secondo piano a livello mediatico: per esempio, considerare in quante carceri (non solo in Italia, ma in tutto il mondo) si siano estese proteste e rivolte in corrispondenza dell’avvento della pandemia COVID-19 e quali decisioni siano state prese dalle autorità. Qui, a differenza che in altri luoghi del pianeta in cui sono stati rilasciati migliaia di detenuti, non c’è stata esitazione nell’uso del “pugno duro”, nella rappresaglia per le proteste, nell’incutere intenzionalmente terrore nelle persone recluse in modo trasversale. Decisioni prese dall’alto che hanno provocato una ferita che si farà sentire sulla pelle delle presenti e future persone incarcerate.

Altro fattore importante è considerare come il D.A.P., i dirigenti sanitari, i direttori e le varie figure interne al sistema penitenziario stiano palesando le stesse negligenze di tutti i burocrati di Stato che decidono sulle vite degli altri, dentro e fuori le galere.

Dopo le rivolte di marzo alcuni giornalisti hanno interpellato i dirigenti sanitari del carcere di Modena, chiedendo loro come venissero gestiti il metadone e altri farmaci dentro il carcere. La risposta è stata “non lo so”. Alle richieste di chiarimenti su cosa avessero fatto le varie autorità è seguito il classico rimbalzo di uffici, silenzi, “no comment”.

Si potrebbero anche sciorinare le affermazioni dei vari rappresentanti delle forze di polizia penitenziaria sul fatto che nessun atto di tortura o violenza sia stato perpetrato sui reclusi, se non nei momenti utili a riportare l’ordine nelle carceri.

Frasi che suonano stonate: tutti sanno che dietro a certe parole c’è una violenza organizzata da parte delle Forze dell’Ordine, il benestare di chi li comanda e la copertura di chi fa finta di non vedere.

Così reagisce l’autorità. L’autorità è il Ministro di Giustizia, è il capo del D.A.P., è il direttore del carcere, è l’agente violento, è il medico connivente, è il garante per i diritti dei detenuti che si gira dall’altra parte. L’autorità è chi ha il potere di negare di avere una responsabilità, o meglio, LA responsabilità del massacro avvenuto nelle carceri.

Così è andata – e sta andando – la gestione da parte dello Stato delle morti avvenute in carcere nei mesi di marzo e aprile.

Il carcere rispecchia la società che lo circonda, concetto sempre più vero; la corrispondenza tra dentro e fuori le mura delle carceri, tra il modo in cui vengono gestite le emergenze e quindi le persone, è sempre più tangibile. Forse è sempre stato così, ma ancora – troppo spesso – non ci si accorge di questo.

La voce di chi vorrebbero mettere a tacere

Lo scorso 20 novembre cinque uomini coraggiosi, cinque detenuti, hanno restituito, con un esposto alla Procura di Ancona, un’altra realtà dei fatti. Le storie che fino a quel giorno erano state raccontate anonimamente sono state messe nero su bianco da cinque persone che a Modena durante la rivolta c’erano, poco importante se in modo attivo o passivo. Quello che importa è che quanto da loro raccontato si scontra con le ripetute falsità dell’autorità: contro i suoi silenzi assordanti e le menzogne raccontate in difesa dei suoi uomini e donne in divisa, contro un massacro mascherato da suicidio di massa per overdose. Silenzi e travisamenti voluti dalle autorità per non permettere che verità sia fatta.

Lo Stato è efficiente quando vuole esserlo.

All’inizio di marzo il D.A.P. dava ordine alle guardie di sminuire il problema sanitario legato al virus, invitava a non mettersi le mascherine per non allarmare i detenuti che, come abbiamo visto, sono giustamente suscettibili quando si sentono in trappola di fronte alla possibile morte.

Mentre i mezzi stampa intimavano di restare a casa, i detenuti hanno ben capito che solo uscendo dal carcere avrebbero potuto preservare la propria salute. Alcuni, nel trambusto delle rivolte di marzo, lo hanno addirittura fatto senza chiedere il permesso a nessuno. Tentando, e in alcuni casi riuscendovi, di evadere materialmente di prigione. Anche in massa.

Uscire dal carcere senza le chiavi è ai nostri giorni qualcosa di molto raro, che ha rappresentato un’ulteriore messa in discussione della cristallizzazione su ciò che è possibile o giusto fare quando ci si sente alle strette.

La paura inculcata a tutti in tempo di pandemia, nelle carceri, dove appunto era palese il maldestro tentativo di sminuirne la pericolosità, ha provocato delle rotture anziché un addomesticamento. Rotture che hanno acceso i riflettori, riportandole al centro del dibattito, su alcune questioni di sempre.

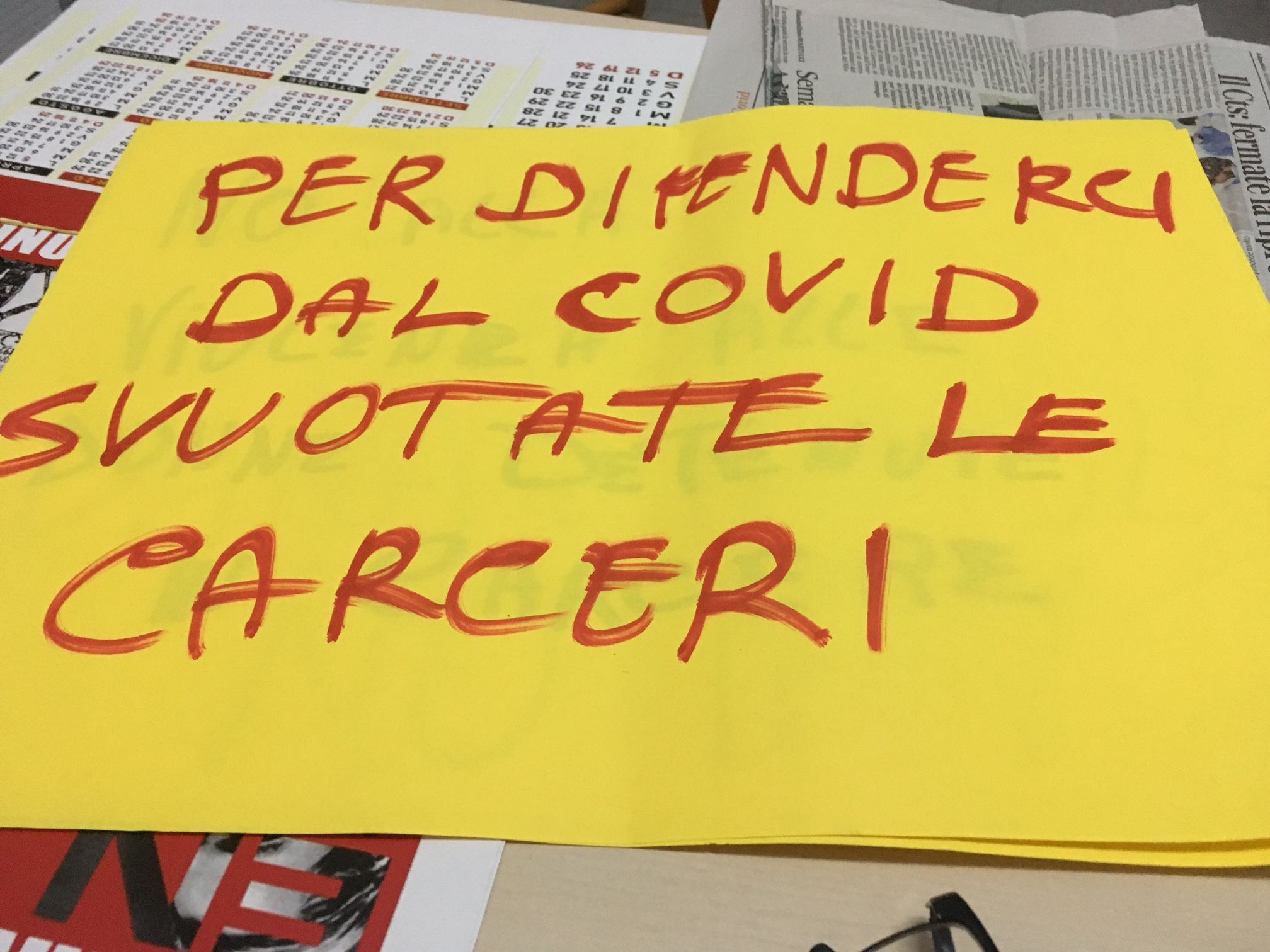

Ma perché così tanto timore? Forse perché la sanità in carcere è generalmente lenta, negligente o addirittura assente? E questo è un problema reale e radicato. Non è un vezzo polemico di qualche detenuto schizzinoso, è la realtà: la sanità in carcere è assente o malfunzionante. Lo sa chiunque in carcere ci sia stato o chi abbia familiari o amici all’interno. Ma allora, se il problema c’era già prima di marzo, già prima delle rivolte, perché quando i detenuti l’hanno sollevato tramite la distruzione di intere carceri o sezioni – unico modo per dare voce alla richiesta di “Sanità!” – il DAP e il Ministero della Giustizia hanno voluto spostare l’attenzione su altro? Perché hanno volutamente sollevato tutto quel can-can mediatico rispetto ad un possibile “svuota-carceri” che avrebbe fatto uscire non si sa quanti “mafiosi”? Perché coscientemente hanno scelto di parlare in quel modo? Di passare un messaggio distorto e manipolato? Forse perché quelle rivolte sono un segnale verso tutti gli sfruttati e sfruttate di questo paese? Forse perché il carcere è più vicino di quanto si creda a tutte le persone nel momento in cui i bisogni primari non riescono ad essere più soddisfatti? Forse perché legalità ed illegalità non sono come ci vengono raccontate, visto che le leggi sono fatte da uomini e donne potenti, ricche, senza scrupoli e trasversalmente reazionarie?

Il significato del piombo e della noncuranza

Quel piombo sparato a Modena dagli agenti sui detenuti ha un significato ben preciso. Non solo lo Stato, personificato da agenti in divisa, ha sparato su degli uomini che vengono considerati dai più solo monnezza, tossici, buoni a nulla, ecc, ma ha sparato in realtà su tutti e tutte. Il significato che noi diamo a quel piombo è questo: lo Stato ci sta dicendo, ci ha detto, che oggi nel 2021 in una repubblica parlamentare europea esso si sente libero di sparare, e non è detto che in futuro non sia disponibile a farlo nelle piazze, durante le lotte sul posto di lavoro, nei campi, nei quartieri, o dovunque qualcuno decida di riprendersi il maltolto. Infatti, Mattarella ha ripetuto questo messaggio in altra occasione e in modo più velato, cioè dopo gli scontri di fine ottobre 2020 nelle piazze di varie città. “Manderemo l’esercito” disse. E tutti sappiamo che i militari non usano i manganelli, non sono addestrati per questo. L’intensità della violenza di chi sta al potere sta aumentando, in parte ce lo stanno promettendo, in parte è un crescendo già in atto. Non è necessario andare lontano per averne prova ed essere certi che le autorità (di dittature o democrazie indifferentemente) facciano un uso sistematico della violenza in difesa dei loro interessi e della loro tutela.

Mentre i media di una democratica Italia dipingono con toni di condanna omicidi e incarcerazioni d’oltremare, provando a spostare lontano lo sguardo dell’opinione pubblica, noi qui ascoltiamo la voce di chi sta in carcere, le urla di chi viene ammazzato di botte nelle caserme o nelle questure. E sappiamo che non siamo poi così tanto al sicuro. Non è una lettura di parte questa, è una lettura che non ha paura di guardare la realtà in faccia, nonostante la sua brutalità.

Per restare in Italia, il 7 aprile 2020, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, oltre 300 agenti speciali entravano a freddo nelle celle manganellando a sangue. È stato forse un errore? È scappata la mano? I 300 agenti della penitenziaria a volto coperto si trovavano lì per caso?

Il 9 marzo 2020, ad Ascoli Piceno, moriva – uno tra 14 morti – Salvatore Piscitelli. È stato ufficialmente dichiarato che sia morto in ospedale, in seguito al trasferimento dal carcere di Modena, dove si sarebbe imbottito di metadone. Ma la verità è che in ospedale Salvatore non è mai stato portato. Le guardie non l’hanno soccorso e hanno urlato “Fatelo morire!” a chi chiamava aiuto.

Le 14 morti avvenute nelle carceri o durante i trasferimenti dopo le rivolte dell’8 marzo, sono avvenute per mano delle autorità e per loro noncuranza.

Dire la verità, nient’altro che la verità

Oggi che cinque detenuti hanno messo la faccia raccontando la verità e il loro vissuto su quello che è successo nelle carceri di Modena ed Ascoli, come ha risposto lo Stato?

Li ha sottoposti ad una fortissima pressione psicologica, riportandoli nel carcere di Modena, dove erano state perpetrate gran parte delle violenze e gli assassinii di 9 persone. Li ha chiusi in celle con i vetri delle finestre rotti, isolandoli, dando loro acqua sporca da bere, consegnando coperte bagnate all’occorrenza, cercando di limitare il più possibile i contatti con i loro cari. Dopo gli interrogatori queste 5 persone sono state nuovamente trasferite, verso 5 differenti destinazioni. Divide et impera.

E poi come mai questo “no comment” rispetto all’esposto, da parte dell’autorità del carcere? Di solito aprono il megafono dei giornali per piangere ogni cosa che non va ed ora invece stanno zitti. Perché?

Sappiamo che quando le autorità tacciono spesso non è sintomo di cose belle. In un modo o nell’altro in questo paese – ma in realtà ovunque ci sia potere – tutti sappiamo (in modo più o meno consapevole), che chi si espone raccontando la verità rischia la propria vita.

Potremmo raccontare storie come quella di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin i quali si permisero di indagare sul traffico di rifiuti tossici tra Italia e Somalia, o dei cinque anarchici che nel ’70 mentre portavano una controinchiesta a Roma sulla strage del treno di Gioia Tauro del 1970 e su Piazza Fontana del 1969, morirono in un “incidente” vicino a Roma. Stavano portando i documenti ai loro compagni e all’avvocato Edoardo Di Giovanni.

Tutti sappiamo tramite la letteratura, la cinematografia, la storia, che quando c’è qualcosa di losco e si cerca di riportare alla luce i fatti per come sono andati, la macchina statale, la mano pesante della burocrazia, della salvaguardia delle poltrone, dell’aguzzino che si muove nell’ombra sicuro della propria incolumità si attiva eccome. Allora i corpi vengono cremati (come è successo per alcuni detenuti deceduti a marzo), il tempo fatto passare, le carte fatte sparire, i silenzi si sovrappongono e i media parlano d’altro spostando l’attenzione lontano.

Il tono oltremodo prudente dei giornalisti, anche di quelli in buonafede, usato nel raccontare i fatti di marzo non aiuta a comprendere la profondità della vicenda. Che significato hanno le umiliazioni inferte volutamente ai detenuti in seguito alle rivolte? Che significato hanno avuto gli spari, le manganellate, le botte, la privazione degli indumenti, la decisione di rasare in massa i prigionieri (come accaduto a Santa Maria Capua Vetere i primi di aprile)? Dobbiamo per forza pensare che la mano pesante dello Stato si abbatta solo lontano da noi? In Egitto, oppure in Cile con lo stupro di massa di centinaia di donne durante le rivolte del 2019? O nelle Filippine dove la polizia spara apertamente per strada alla gente in questi mesi?

Loro la chiamano istigazione, noi solidarietà

Una riflessione che vogliamo condividere, un posizionamento. In quanto anarchiche e anarchici parteggiamo per chi è messo alle strette e si ribella, per chi subisce le angherie di chi detiene il potere, per chi soffre.

Questo prendere parte ci porta spesso a pagare con la nostra libertà, ma è una scelta, che rivendichiamo e rilanciamo con cognizione di causa. Quando portiamo solidarietà ai nostri compagni e alle nostre compagne in carcere o a chi si ribella contro le ingiustizie, lo Stato prova ad accusarci di “istigazione a delinquere”. E lo fa con crescente facilità, anche se quest’accusa da sempre rientra nelle armi d’attacco usate dall’autorità contro chi ad essa si ribella. Nel periodo del lockdown, nel maggio 2020, siamo arrivati al paradosso dell’arresto di un pugno di anarchici, con pubbliche dichiarazioni della Procura che difendeva il valore “preventivo” di quegli arresti, fatti per scongiurare il pericolo dell’istigazione in un momento così delicato. Lo Stato sa di avere buone ragioni per temere che il malcontento esploda. Lo sa e ne ha paura. Per questo attacca, cerca di spezzare la solidarietà, camuffandola giuridicamente con la definizione di “istigazione”. Mai ci sono stati due concetti più distanti tra loro! L’istigazione non la facciamo noi: i detenuti che nelle galere hanno detto BASTA non avevano bisogno dei nostri cori sotto le carceri per farlo, erano le condizioni disumane e vessatorie in cui li tenevano e li tengono ad averli istigati alla rivolta e alla fuga. Sono state le misure messe in atto dallo Stato nel momento della pandemia nei confronti dei carcerati ad averli istigati, perché lo Stato ha detto chiaramente “la vostra vita vale meno della nostra”.

La solidarietà è non aver paura di sostenere tutto questo, di dare voce e corpo, con quanta più forza possibile, a chi è dietro le sbarre. Solidarietà non sarà MAI dire a qualcuno ciò che deve fare, ma parlare con persone pensanti che vedono e vivono la stessa realtà che viviamo noi. E che ad essa possono scegliere di reagire.

Non vogliamo attribuire significati impropri al coraggio di chi si è ribellato, di chi si è rivoltato o di chi ora lotta per la verità, ma non possiamo non leggere i loro atti come l’umana reazione alle più profonde ingiustizie. Così come non possiamo non leggere nella battaglia di questi 5 prigionieri, un coraggio che si carica delle sofferenze di tanti, troppi detenuti vessati, torturati, ricattati, annichiliti da un sistema penitenziario che strutturalmente è violento. Non possiamo non rintracciare nella violenza attuata su quelle persone imprigionate dei segnali chiari a tutte e tutti.

Siamo contro le ingiustizie, ma siamo anche contro lo Stato, prima e dopo i fatti di Modena. Anzi, quei fatti rafforzano le nostre idee riguardo a quello che pensiamo, riguardo alla convinzione che racchiudano l’essenza dello Stato e di come il carcere sia propedeutico al benessere di chi ci sfrutta.

Il carcere è una REALTÀ di privazione e violenza per migliaia di persone rinchiuse tra mura e gabbie. Ed è anche un monito, chiaro per tutte e tutti coloro che vivono in libertà: è sempre lì la struttura della repressione, e sono sempre attorno a noi coloro che traggono profitto e potere da quel luogo. I responsabili di quegli assassinii si nascondono, chi li protegge è coperto dal mantello dello Stato, ma questo poco importa, chi cerca verità la troverà.

Anche noi abbiamo un segnale da mandare.

Mani Menti Cuori da differenti latitudini

Gennaio 2021

Per eventuali contatti, commenti o altro potete scrivere alla mail messaggiononrecepito@riseup.net