«Uccidi l’indiano, salva l’uomo». I resti di 215 bambini trovati a Kamloops raccontano uno sterminio di Stato e di Chiesa. Tra 1863 e 1998, nelle Scuole residenziali cattoliche, l’orrore dell’assimilazione forzata e spesso letale consentito dalla legge

«Uccidi l’indiano, salva l’uomo» è il motto razzista adottato dalle scuole canadesi in cui i bambini indigeni subivano un’assimilazione violenta e spesso letale. Qualche giorno fa, in una delle tante fosse comuni sparse per il Canada, presso la scuola di Kamloops, sono stati rinvenuti i resti di 215 bambini nativi e sembra che il vaso di Pandora di un genocidio troppo a lungo taciuto sia stato scoperchiato.

UNO STERMINIO METODICO, consumatosi tra il 1863 e il 1998 nelle Scuole residenziali cattoliche del Canada, dove vennero internati 150mila bambini nativi, strappati alle loro famiglie per mezzo di una serie di leggi razziali imposte dal governo canadese. Una vicenda nota dal 2008, tanto che l’11 giugno di quell’anno il primo ministro Stephen Harper chiese pubblicamente scusa per gli abusi inflitti alle popolazioni indigene.

Dei crimini avvenuti nelle scuole religiose, di cui oggi finalmente tutti danno notizia, il 4 aprile del 2010 il manifesto pubblicò un ampio reportage intitolato «Genocidio canadese», seguito dopo qualche mese da un’intervista a James Fox, allora ambasciatore canadese a Roma. Ma nonostante le evidenze quasi l’intero mondo mediatico snobbò persino una conferenza stampa organizzata in quegli anni, dove alcuni sopravvissuti nativi delle Residential School vennero a portare le loro dirette testimonianze.

Ai tentativi di divulgare le notizie di quelle atrocità, oltre che un colpevole silenzio generale, seguirono per lo più reazioni che mettevano in dubbio o persino ridicolizzavano le denunce, derubricandole a esagerazioni giornalistiche o a invenzioni prive di fondamento.

Vale la pena ricordare che su 118 residential schools 79 erano cattoliche romane e dipendevano direttamente dalla Santa Sede, ma la tragedia delle violenze, delle sterilizzazioni, degli stupri e degli omicidi di bambini indigeni ha proporzioni terrificanti: persero la vita più del 40% degli internati, come riportava, nel 1907, la testata quotidiana Montreal Star. Insomma, un vero e proprio genocidio: con un numero stimato di almeno 50mila bambini deceduti in quei lager.

QUEL CHE POTREBBE RISULTARE strano è come sia stato possibile, per chi ha gestito quegli istituti religiosi, compiere misfatti di tali proporzioni senza che nessuno si sognasse di fermarli. Basta però approfondire molti aspetti del vecchio sistema legislativo canadese per avere le idee più chiare. Ad esempio, la Federal Indian Act del 1874, tutt’ora in vigore, ribadisce l’inferiorità legale e morale degli indigeni. E la Gradual Civilization Act, legge del 1857, obbligava le famiglie indigene a firmare un documento che trasferiva alle scuole residenziali i diritti di tutela dei loro figli. Se ci si rifiutava c’era l’arresto immediato oltre a sanzioni economiche. Ma il trasferimento legale dei diritti di tutela dei minori si trasformava anche in trasferimento dei beni dei bambini deceduti, così le scuole residenziali hanno lucrato su quelle morti, appropriandosi di terre che poi rivendevano soprattutto alle multinazionali del legname.

Infine, nella British Columbia, la Sterilization Law, approvata nel 1933 e tuttora in vigore, ha consentito sterilizzazioni di massa su interi gruppi di bambini indigeni; ancora oggi, molte donne indigene che si recano in ospedale per partorire restano vittime di strategie subdole e tornano a casa sterilizzate contro la loro volontà, come già denunciato da Amnesty International.

SE I GOVERNANTI CANADESI si sono messi la coscienza in pace con scuse pubbliche e una parvenza di risarcimenti stanziati per le famiglie delle vittime, i vertici Vaticani invece non hanno mai ammesse responsabilità, solo dispiacere per «qualche bimbo indigeno che ha sofferto».

Per non parlare delle responsabilità degli apparati militari, il cui coinvolgimento emergerebbe dai fascicoli riservati del tribunale dell’Ihraam (Associazione internazionale per i diritti umani delle minoranze americane), contenenti dichiarazioni di fonti confidenziali: «Una sorta di accordo sulla parola fu in vigore per molti anni: le chiese ci fornivano i bambini dalle scuole residenziali e noi incaricavamo la polizia di consegnarli a chiunque avesse bisogno di un’infornata di soggetti da esperimento: in genere medici, a volte elementi del Dipartimento della Difesa. I cattolici lo fecero ad alto livello nel Quebec, quando trasferirono in larga scala ragazzi dagli orfanotrofi ai manicomi. Lo scopo era il medesimo: sperimentazione. A quei tempi i settori militari e dell’Intelligence davano molte sovvenzioni: tutto quello che si doveva fare era fornire i soggetti. I funzionari ecclesiastici erano più che contenti di soddisfare quelle richieste. Non erano solo i presidi delle scuole residenziali a prendere tangenti da questo traffico: tutti ne approfittavano, e questo è il motivo per cui la cosa è andata avanti così a lungo; essa coinvolge proprio un sacco di alti papaveri».

SE DEGLI ORRENDI CRIMINI sono stati dunque commessi e persino ammessi, con tanto di pubbliche scuse, si presume che debbano esistere anche i criminali che li hanno compiuti. Risulta strano che costoro non vengano né identificati né perseguiti a norma di legge.

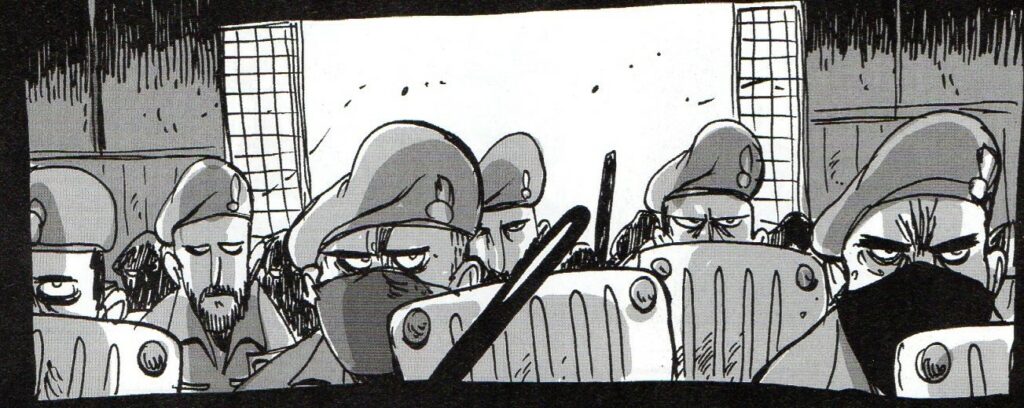

Rimasero per ore nell’angoscia che i loro cari morissero bruciati, cogliendo dal piazzale frammenti di ciò che succedeva all’interno: le truppe antisommossa con i caschi insanguinati, le divise insanguinate, i manganelli insanguinati, e non si trattava di sangue loro.

Rimasero per ore nell’angoscia che i loro cari morissero bruciati, cogliendo dal piazzale frammenti di ciò che succedeva all’interno: le truppe antisommossa con i caschi insanguinati, le divise insanguinate, i manganelli insanguinati, e non si trattava di sangue loro.

Ultimo mistero, è quello della cassaforte che conteneva il metadone. Fonti carcerarie e sindacali avevano raccontato inizialmente che era stata forzata dai detenuti con una fresa prelevata nel magazzino degli attrezzi.

Ultimo mistero, è quello della cassaforte che conteneva il metadone. Fonti carcerarie e sindacali avevano raccontato inizialmente che era stata forzata dai detenuti con una fresa prelevata nel magazzino degli attrezzi. Estradare e incarcerare la storia? Dibattito con Paolo Persichetti, Vittorio Bolognesi e Giovanni Gentile Schiavone.

Estradare e incarcerare la storia? Dibattito con Paolo Persichetti, Vittorio Bolognesi e Giovanni Gentile Schiavone.